25.01.2021 Публицистика

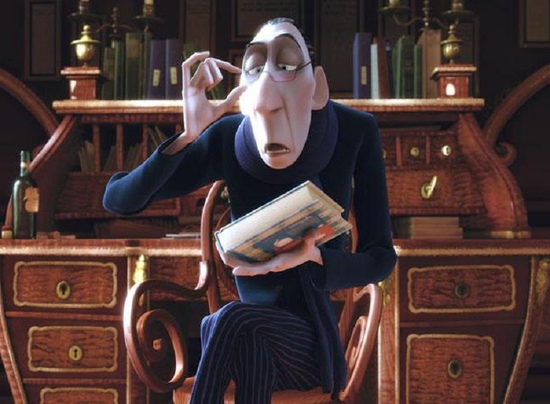

Может ли детский мультик заставить задуматься о необходимости литературной критики? Вполне. Потому что в мультфильме «Рататуй» звучат вот какие размышления: «Во многих смыслах работа критика проста: мы ничем не рискуем, но ставим себя над теми, кто приносит свой труд и самих себя на наш суд. Сокрушительные разносы приятно писать и читать, но мы, критики, должны бы признать, что в общей картине мироздания любая гадость, вероятно, важнее, чем вся наша критика в её адрес». И здесь невольно задумываешься: а так ли это? Настолько ли уж вторична и не нужна, к примеру, литературная критика? И может ли «любая гадость» (скажем, откровенная графомания) быть в картине мироздания важнее хорошей, качественной критики в свой адрес?

А к этим вопросам цепляются другие: зачем вообще литературная критика в современном мире? Ведь как раз сейчас её могущество, кажется, пошатнулось. Это в середине и конце 19 века литературная критика владела умами и была почти всесильной: отрицательный отзыв таких титанов критики как Добролюбов или Белинский мог буквально вычеркнуть произведение из вечности. Писатели ходили и хватались за сердце из-за отрицательных рецензий на свои произведения, а некоторые литературные статьи наделали столько шума, что им и романы могут позавидовать (кто же не помнит бессмертную «Луч света в тёмном царстве»?).

Вспомним и о мощи советской литературной критики – о травле Пастернака из-за «Доктора «Живаго»», о литературных дискуссиях на страницах журналов, о том, что критикой тогда занимались такие мастера художественного слова, как С. Маршак и М. Шолохов – и неудивительно, что благодаря им могло формироваться мнение о литературном произведении.

Но теперь литературе пришлось принимать новые правила игры. Выживать в условиях коммерческого мира. И не случилось ли так, что в этих новых условиях функции литературной критики попросту отмирают, что она становится всё менее нужной?

Для начала нужно разобраться – а в чём раньше состояли эти функции? Прежде всего, на какие произведения обычно писалась литературная критика? Откликалась ли она, например, на массовую литературу? Иногда. Но в таком случае массовое произведение должно было бы наделать шума среди издателей и читателей – сейчас бы сказали: должно стать хайповым. Однако обычно маститые литературные критики предпочитали парить мыслью в сфере серьёзного искусства. Недаром самые известные критические статьи написаны на произведения, которые вошли в золотой фонд классики.

Какие произведения критики предпочитают сейчас? Бестселлеры или недавно вышедшие образчики интеллектуальной литературы, тексты тех авторов, которые громко заявили о себе. Получается, ничего особенно не изменилось.

Конечно, всегда остаётся критика на местном уровне – когда в рамках одного города или одного небольшого региона выходят критические статьи на произведения, вышедшие малым тиражом. Малоизвестные критики работают с малоизвестными авторами. И так тоже было всегда, и это – нормальный литературный процесс.

Предназначалась ли раньше литературная критика для широкого читателя? Возможно, ведь она печаталась на страницах крупных журналов и газет. Но доходили ли эти критические статьи до читательских масс – а значит, влияли ли они как-то на выбор читателями литературы? Если и влияли, то в очень малой степени. Массы в 19 веке вместо Достоевского и Толстого безмятежно переваривали лёгкие авантюрные романчики Матвея Комарова, над которыми критики могли подтрунивать сколько угодно. В 20 веке народ столь же стоически читал детективы и плавал под водой вместе с Жюлем Верном, не обращая внимания на то, что, например, Чехов оного Верна не считал серьёзной литературой. В 21 веке массовый читатель невозмутимо тянется за «Сумерками» и «50 оттенков серого», не внимая истошным воплем критиков о «макулатуре» и «ванильных соплях».

Итак, для массовых читателей серьезная литературная критика бесполезна, просто потому что не читается и не воспринимается ими. В наше время для них скорее актуальны отзывы и занимательные блогерские обзоры, которые позволяют выбрать произведение по вкусу (профессиональные критики тоже сейчас работают в новых формах, но об этом мы поговорим позже).

Влияла ли раньше критика на издателей и на карьеру писателя? Если дело касалось серьезной литературы – то да, в значительной мере. Белинский, Писарев и Добролюбов печатались на страницах крупных литературных журналов и своими отзывами буквально могли уничтожить писателя в глазах коллег. В советское время критиками очень часто выступали писатели, которые сами возглавляли литературные журналы, а временами – и целые издательства! Неудивительно, что слово таких людей было весомым. Но уже не в силу того, что они занимаются литературной критикой – просто потому, что они 1) собственными произведениями подтвердили своё мастерство, 2) занимали соответствующие должности и состояли в соответствующих творческих организациях. Так что коллеги невольно к ним прислушивались.

Однако сейчас возможность критика влиять на издателей или писательские карьеры становится, по сути, нулевой. Если книга активно продвигается и пиарится издательствами – то никакие указания на языковые ляпы, штампованность и историческое неправдоподобие не будут услышаны. Произведение будет разрекламировано и буквально навязано читателю. С другой стороны, если существует читательский спрос – опять же, никакие указания критиков на низкие художественные качества книги не будут учитываться при наращивании тиражей. И – самое печальное – даже достаточно авторитетные литературные критики едва ли могут сейчас поспособствовать повышению интереса к книге, которую они считают качественной. Во всяком случае, только их статей для этого недостаточно.

Но это ставит перед нами ещё один вопрос – а зачем вообще существовал и существует жанр литературной критики?

Для начала – это тоже разновидность литературного творчества – только балансирующая на грани публицистики и исследования. Критика, в значительной мере, –возможность для человека поделиться своими чувствами и мыслями после прочтения литературного произведения, выразить мнение о прочитанном тексте в более или менее художественной форме.

Для критиков 19 в. очень часто их статьи были лишь предлогами для изложения своих философских и социальных концепций, попыток разобраться – куда должно двигаться искусство. Вспомним, что Виссарион Белинский, например, в своих статьях выводил постулаты критического реализма. А статьи Владимира Соловьёва вообще едва ли можно отнести к литературной критике – столько в них общих философских раздумий о природе эстетики. В советской критике таких обобщений поубавилось, и авторы статей были больше ориентированы на конкретный текст. И получается, что как способ донести до писателя своё видение текста (в той или иной форме), как способ проявить себя, «самовыразиться» – критика вполне себе существует и сейчас! Эта функция не отпала со временем.

Как не отпала и «исследовательская» функция критики. Литкритические жанры – и в прошлом, и сейчас – отличный способ покопаться внутри произведения, разложить его на составные части и попытаться подметить детали, которые мог не увидеть читатель при поверхностном чтении. Рассмотреть авторские отсылки, цитаты и реминисценции и наконец – попытаться объяснить смысл произведения, иногда – опираясь на источники, которые не всегда есть у читателя под рукой: писательские черновики, дневники, письма, интервью, воспоминания… Наконец, саму биографию писателя, которая иногда может пролить внезапный свет на «темные», неясные области произведения. Критик в таком случае подобен детективу, который выдвигает версию (или даже несколько версий), предлагает читателю доказательства (из текста и из других источников) и вопрошает: ну как? А для читателя чтение таких критических статей – это возможность иногда увидеть другую сторону любимого произведения, разъяснить себе то, что казалось в тексте непонятным, взглянуть над текст под другим углом… и иногда – полюбить его ещё больше.

Наконец, иногда мнение критика бывает важно и для автора. Когда критик действительно способен указать автору на определённые ошибки, погрешности стиля, недосказанности – одним словом, проблемы текста. Необязательно даже, чтобы эти проблемы были учтены автором в уже написанном тексте: в конце концов, текст, который вышел на бумаге, не так уж легко подправить. Однако писатель может отложить эти замечания и учесть их на будущее, более усердно работать над тем, что вызвало замечания. В конце концов, настоящая конструктивная критика должна стимулировать автора к улучшению своих произведений. И, возможно, именно эта сторона литературной критики – самая важная.

Не все авторы наделены благодатным даром – критически относиться к собственным текстам. У кого-то не хватает для этого подготовки. Кто-то настолько сросся с текстом, что даже после нескольких лет не может взглянуть на него со стороны. Кто-то пребывает в эйфории после написанного произведения и серьезно считает, что лучше и сделать нельзя. Диалог с читателями в таком случае иногда тоже не выход. Потому что, опять же, не каждый читатель наделен благодатным даром видеть весь текст, различать не только его достоинства, но и его недостатки. Читатель может разозлиться за что-то на автора и рубануть сплеча («Ух, я сейчас отыщу каждую-каждую мелочь в твоем гадком тексте, ах ты!») или чересчур любить произведение и персонажей («Всё отлично, афтар пешы естчо!»). Читатель, наконец, может видеть только часть картины и додумывать её в силу своего жизненного опыта (таким грешат даже профессиональные критики… но у них на это куда меньше прав). Но обязанность критика быть объективным, ставить в центр своего анализа текст, наконец, хорошее знание литературы и литературных процессов – всё это даёт ему куда больше возможностей для глубокого, вдумчивого анализа. И для обозначения сильных и слабых сторон произведения.

Так что же, получается, что функции критики-прежней и критики-нынешней отличаются ненамного? Пожалуй, всё же отличаются – в силу времени, другой роли СМИ и постепенного ухода литературы в Сеть. Однако вместе с литературой видоизменяется и критика. Как уже говорилось выше – сейчас она предстаёт в новых обличьях. Блоги и видеоролики, разборы текстов в интервью – критика приспосабливается и становится всё более широко доступной. И несмотря на то, что сам институт критики, как кажется, утратил сейчас своё влияние – она всё ещё нужна. Прежде всего – читателям, которые хотят открыть в полюбившихся текстах новые стороны. И писателям, которые хотят постоянно улучшать свои тексты.

Елена КИСЕЛЬ